高澤研究室の研究テーマ

■研究のキーワード:岩石,鉱物,上部マントル,火成作用,かんらん岩,蛇紋岩,マグマ,部分融解,造山帯レルゾライト,オフィオライト,上部マントルの変遷と進化,化学分析,主成分元素,微量元素,希土類元素

■地球深部の80%を占めるマントルは未だ人類未到の地ですが,マグマの上昇やプレートの衝突に伴って地表に搾り出された上部マントル由来の岩石は世界各地に分布しています。それらを対象として,上部マントルのダイナミクス・化学的不均質性・進化過程ならびに地質帯の形成史を研究しています。

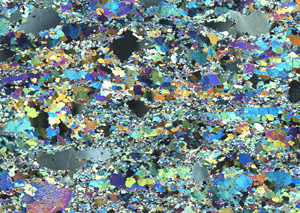

■研究手法および手順は,地質調査,試料採取,岩石記載,鉱物・全岩の主成分・微量元素組成分析,データの総合化と解釈です。

■上部マントル由来の岩石は,(1) オフィオライトのマントルセクション,(2) 造山帯に伴うレルゾライト岩体,(3) アルカリ玄武岩に包有されたマントル捕獲岩,(4) 付加体中の蛇紋岩体などです。それらは大陸に起源をもつマントルと中央海嶺で形成した海洋性マントルに分けられ,それぞれ特徴と性格が大きく異なります。

■オマーンオフィオライトはアラビア大陸縁辺部に衝上したネオテチス海洋プレートの断片で,モホ遷移帯を隔て海洋地殻とマントルセクションが接しています。オフィオライトの研究によって,中央海嶺における海洋地殻とマントルの形成過程,海底拡大と衝上に伴う諸現象を解明することができます (たとえば,Takazawa et al., 2003; Kanke and Takazawa, 2014)。

■当研究室では,2001年度以降,オマーンオフィオライト北部のフィズ岩体とサラヒ岩体の研究を行っています。現地調査は気温がもっとも低くなる12月〜1月に実施しています。ハジャール山脈のワディ(枯れ沢)に沿って,かんらん岩や貫入岩の面構造や線構造を計測しつつ,系統的に岩石の試料を採取します。岩石を大学に持ち帰って,薄片を作成して偏光顕微鏡で観察するほか,分析機器を用いて,岩石や鉱物に含まれる元素の組成を測定します。これらのデータを総合化して,上部マントルの広域的な組成変化を調べています。マントルの再融解によって形成したボニナイトメルトがどのように地殻へと上昇したのか,その経路を探ること,再融解の融け残りである高枯渇帯がオマーンオフィオライトに普遍的に分布しているのか検討することが課題です。

■北海道日高変成帯には大小様々なレルゾライト岩体が日高主衝上断層に沿って分布しています。これらはプレートの衝突によって地下深部から絞り出されてきたもので,大陸縁辺部のマントルについての情報を記録しています。

■北海道日高変成帯には大小様々なレルゾライト岩体が日高主衝上断層に沿って分布しています。これらはプレートの衝突によって地下深部から絞り出されてきたもので,大陸縁辺部のマントルについての情報を記録しています。

■日高変成帯最南端に位置する幌満かんらん岩体は造山帯レルゾライト岩体の一つで,未分化マントルに近い肥沃な斜長石レルゾライトを主体とし,メルト成分により枯渇したレルゾライト,ハルツバージャイト,ダナイトおよび苦鉄質な組成をもつ貫入岩(マフィックレイヤー)からなります (Takazawa et al., 1996, 1999, 2000)。

■幌満かんらん岩体は多くの研究が蓄積されていますが,なぜ未分化マントル組成に近い肥沃なかんらん岩と枯渇したかんらん岩が同居し,層状構造をなして周期的に変化するのか完全に解明されたとはいえません。当研究室では2名の4年生が2008年度卒論として幌満かんらん岩の岩石学的研究に取り組んでいます。

■幌満かんらん岩体は多くの研究が蓄積されていますが,なぜ未分化マントル組成に近い肥沃なかんらん岩と枯渇したかんらん岩が同居し,層状構造をなして周期的に変化するのか完全に解明されたとはいえません。当研究室では2名の4年生が2008年度卒論として幌満かんらん岩の岩石学的研究に取り組んでいます。

■日高変成帯北部に位置するウエンザルかんらん岩体は,古田梢さんの1999年度卒論と2001年度修論によって,2種類の起源の異なるマントル物質の結合であることが明らかになりました。今後は変成鉱物の組み合わせや鉱物の組成に記録された温度圧力を用いて,ウエンザル岩体がどのように深部で結合し地殻に上昇したのか,その履歴を解明することが検討課題です。

■大西洋中央海嶺15°20'断裂帯

■大西洋中央海嶺15°20'断裂帯

国際深海掘削計画(ODP)第209次航海(2003年5月12日〜7月6日)は,大西洋中央海嶺北緯15°〜16°付近の海洋底に露出するマントルかんらん岩を掘削し,海洋性マントルのダイナミクスを解明する目的で実施されました。高澤は火成岩グループの一員として乗船研究に貢献しました。

■航海終了後2年目には北海道様似町でポストクルーズミーティングを開催しました。Leg209の乗船研究者と陸上研究者計23名とオブザーバー13名が集い,3日間に渡ってポストクルーズ研究の成果を披露しあったほか,幌満かんらん岩体の巡検も実施しました。

■高澤は15°20'断裂帯南側のinner corner highで掘削されたHole1271Bの岩石学的層序と鉱物化学組成変化を詳細に検討しました。このHoleではダナイトと分化したメルトの混成岩類が大量に採取され,メルトチャンネル流の側壁におけるマントルかんらん岩と玄武岩質メルトの反応のプロセスが明らかになりました(Kelemen et al., 2004; Takazawa et al., 2007)。

■新潟・福島・群馬県にまたがる上越・足尾帯には多数の超苦鉄質岩体が分布しています。多くは周囲の花崗岩から接触変成をうけた蛇紋岩ですが,一部に蛇紋岩化の低いかんらん岩も存在します。これらの蛇紋岩体は前弧域の蛇紋岩海山を起源とする可能性が考えられます。

■尾瀬の至仏山蛇紋岩体は,当研究室の多久和君が2003年度卒論および2005年度修論で地質調査および岩石記載と化学分析を行いました。その結果,至仏山蛇紋岩体の変成分帯と全岩希土類元素存在度の特異性が明らかになりました。

■今後は至仏山蛇紋岩体以外の岩体についても変成分帯,初生的火成作用の推定,上越帯・足尾帯の造構史における役割を検討していく予定です。

(E) マントルかんらん岩の多様性と形成過程

■ボバリス&マラタスオフィオライト(インドネシア)

インドネシアのカリマンタン島にはオフィオライトが分布し,その周囲では超高圧変成作用をしめすダイヤモンドが産出します。1999年の地質調査で採取した岩石の岩石記載と全岩および鉱物組成の化学分析を行い、オフィオライトの形成過程を調べています。

インドネシアのカリマンタン島にはオフィオライトが分布し,その周囲では超高圧変成作用をしめすダイヤモンドが産出します。1999年の地質調査で採取した岩石の岩石記載と全岩および鉱物組成の化学分析を行い、オフィオライトの形成過程を調べています。

■ランゾカンラン岩体(イタリアアルプス)

海洋的性格をもつ造山帯カンラン岩です。すでに採取した試料を用いて岩石記載,化学分析を行い,日高変成帯のカンラン岩体(幌満・ウエンザル)と比較しています。

■かんらん岩に含まれる微量元素の量は大変低いのでそのための分析方法も開発しています。現在,誘導プラズマ質量分析計(ICP-MS)という分析機器を用いて,マントルかんらん岩に含まれる超微量元素の分析法を開発中です。最近ではYAGレーザーを用いた局所分析装置も導入しました。

■かんらん岩に含まれる微量元素の量は大変低いのでそのための分析方法も開発しています。現在,誘導プラズマ質量分析計(ICP-MS)という分析機器を用いて,マントルかんらん岩に含まれる超微量元素の分析法を開発中です。最近ではYAGレーザーを用いた局所分析装置も導入しました。